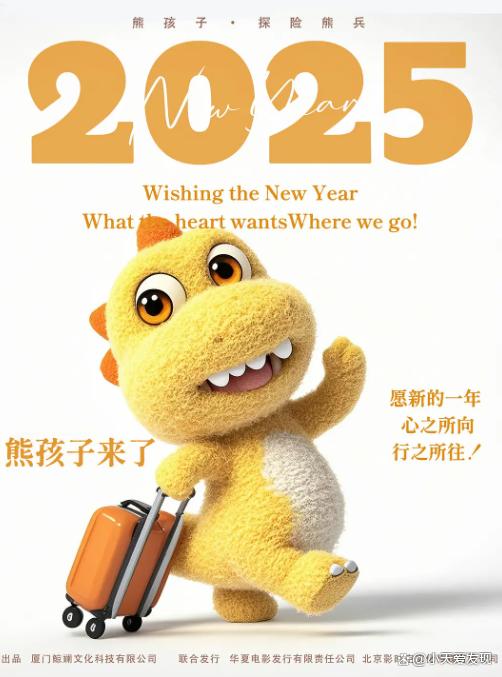

如果告诉你,一群总被贴上“熊孩子”标签的调皮鬼,最终成了拯救世界的英雄——你会相信吗?五一档即将上映的《熊孩子·探险熊兵》,用一场充满奇幻色彩的冒险,把“熊孩子”这个词从负面标签变成了成长勋章。这不仅是动画电影的叙事革命,更折射出当代家庭教育的深层焦虑与破局之道。

“熊孩子”变英雄:一场蓄谋已久的身份逆袭

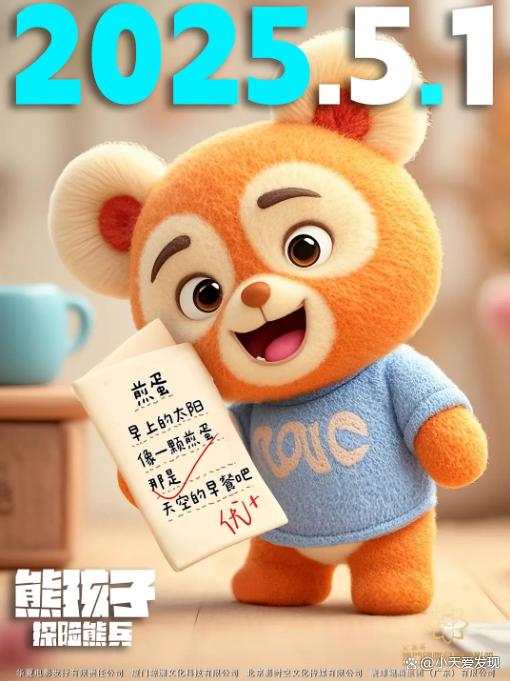

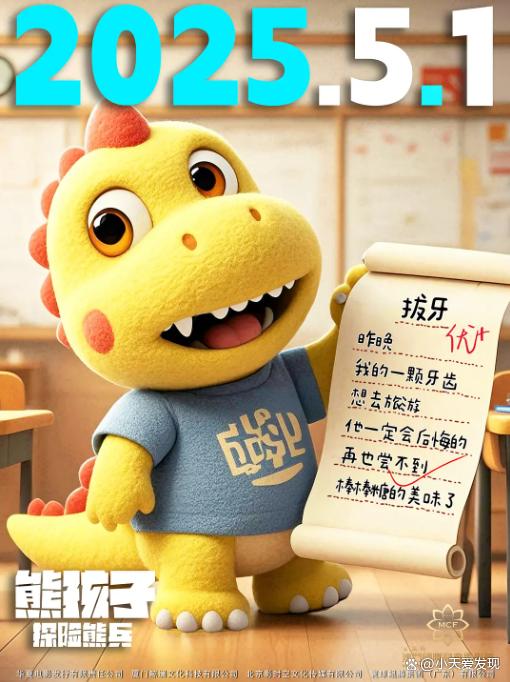

当屏幕里的小熊抱着零食歪头思考,小猪用圆滚滚的身躯卡住机关,小猴用尾巴勾住藤蔓飞跃峡谷时,观众席上的家长早已笑中带泪。这些被戏称为“四脚吞金兽”的熊孩子,不再是破坏规则的代名词,而是被赋予了探索者、守护者的使命。导演庄潇在采访中透露,角色设计灵感源于对当代儿童心理的观察:“我们想证明,所谓‘熊’的本质是未被驯化的生命力。”这种颠覆性设定绝非偶然。在今日头条用户画像中,19-35岁家长占比超60%,他们对“熊孩子”话题的敏感度与教育焦虑成正比。电影精准抓住了这个矛盾点:既承认孩子的破坏力,又赋予其正向价值。就像预告片中,小熊们闯祸后不是挨骂,而是用智慧化解危机——这种叙事策略,恰好解构了传统教育中的权威叙事。

科技赋能下的亲子密码:当冒险变成家庭必修课

制作团队在角色塑造上下的苦功,藏着更深层的商业逻辑。粉红小猪兜兜的零食背包、遇光变色的潮玩熊兵,这些设计绝不只是视觉卖点。卡酷少儿频道的线下活动数据显示,亲子观影后衍生品互动率高达78%,远超同类动画电影。这揭示了一个残酷真相:当代家长需要的不仅是娱乐,更是能融入家庭教育场景的“社交货币”。

更值得玩味的是影片的技术呈现。虚拟现实技术的运用,让观众通过手机扫描票根即可解锁AR探险地图。这种“影院即课堂”的设计,巧妙地将观影行为转化为亲子互动体验。教育专家指出,这种虚实结合的叙事方式,恰好契合了Z世代家长“寓教于乐”的教育理念。当其他动画还在拼IP情怀时,《熊孩子·探险熊兵》已悄然搭建起连接虚拟与现实的成长桥梁。

票房奇迹背后的教育革命:我们正在见证新的童年范式

首日预售突破8000万的数字,印证了这场实验的成功。但比票房更值得关注的是社会价值的重构:当“熊孩子”成为银幕英雄,实质是社会对儿童天性的重新认知。制作方厦门鲸斓文化透露,剧本历经37次修改,核心目标就是平衡“冒险精神”与“责任教育”。这种创作态度,恰好回应了今日头条用户关于“教育如何与时俱进”的集体焦虑。

在短视频冲击传统观影的当下,该片选择用100分钟讲透一个成长命题,这种反流量逻辑的坚持,反而成就了差异化竞争力。就像小熊们穿越神秘峡谷时,镜头始终聚焦他们互相搀扶的背影——这份对“陪伴成长”的极致刻画,或许才是打动千万家庭的终极密码。