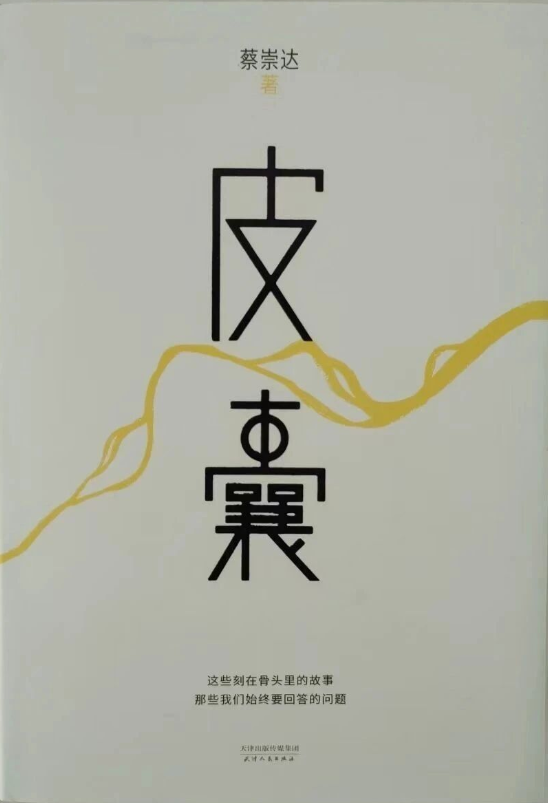

日前,根据蔡崇达散文集《皮囊》改编的电影《浪浪人生》登陆全国院线。影片中的福建小镇家庭用笑声对抗苦难,在命运风浪中挣扎前行,让观众在感动之余看见自己生活的影子。而这部销量超500万册的文学作品,也再次被推至公众视野的中央。

翻开《皮囊》,一个闽东渔业小镇的生活气息扑面而来。固执地想要建起一座房子的母亲、历经病痛折磨最终归于沉寂的父亲、小镇里怀揣梦想在现实中挣扎的少年,共同构筑了一个关于“家”、关于“根”、关于我们如何安放灵魂的宏大命题。

评论界认为,《皮囊》之所以能打动千万读者,是因为它不回避生活的粗粝。它写病痛,写贫穷,写代际冲突,写那些我们不愿提起却又无法摆脱的沉重。可贵的是,它从不沉溺于悲情。正如蔡崇达所言:“我要写的,不是苦难本身,而是人在面对苦难时,如何依然选择活着,并且努力活得有尊严。”

《浪浪人生》电影海报(出版方供图)

当电影《浪浪人生》用光影演绎这份坚韧时,原著《皮囊》正静静地等待被翻开。《皮囊》是一面镜子,照见的不仅是作者的人生,也是读者的生存境况。如何与原生家庭和解,如何面对亲人的老去与离去,如何在飞速变化的时代里寻找自己的坐标?这本书没有给出标准答案,但它提供了理解这些问题的路径。