一位拿下近90亿票房的女导演宣布新片杀青,评论区却像开了个“防诈骗宣讲会”——“绝不买票”“不再上当”。这戏剧性是不是有点过?粉丝缘分说散就散,究竟是谁把观众的耐心用光了?是观众变苛刻了,还是有人总爱把真情当卖点端上桌?

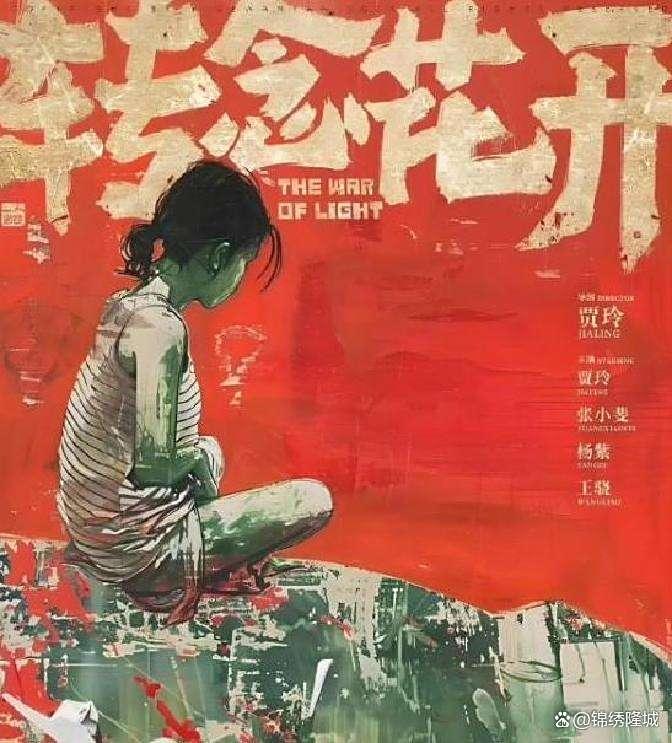

镜头转回到刚刚的8月20日,她发文宣布《转念花开》杀青,“愿每个念头都开出花”。题材对准反传销,演员有她自己、张小斐、杨紫,据报道还有张译、王骁助阵,剧组跑广东、青岛多地取景。可评论区并不买账,“上次为母爱买单,上上次为减肥买单,这次总不能为传销流泪吧?”——冷不丁一句,把矛盾拎得明明白白。

问题卡在“营销感”这仨字上。过去几年,贾玲的成功路径很清晰:先找情绪爆点——母爱、减肥、到如今的反传销;再把自己包装成真情代言人;最后靠铺天盖地的信息轰炸,把观众请进影院。这活儿短期非常灵,票房也证明了吸引力。但代价同样扎眼:它把观众的预期抬得很高,一旦内容和宣传不对位,失望值立刻翻倍。《热辣滚烫》就是典型——一边强调“这不是减肥电影”,一边海量传播都落在体重变化上,观众走进影院发现主叙事的力道和自己的期待差一截,心理落差就写在评分上了。再加上“我不再做喜剧演员”这种强烈的身份转向,有人会觉得你在跟过去切割,粉丝一下子就找不到“喜欢你的理由”了。营销是放大器,放大喜欢,也放大反感;票房预测从43亿多下修到35.52亿,正是口碑后劲不足的侧面印证。

观众确实精了。以前大家容易被“真情实感”拿捏,现在一看宣传话术就会打个问号:你是讲故事,还是讲你的人生变形记?观众愿意共情,但不愿意被引导着只看一条情绪通道。《孤注一掷》能跑出来,是因为把骗局链条拍得有细节、有真实质感;《我不是药神》能戳中,是因为人物站得住,像我们身边的人,而不是一个话题的招牌。情绪当然是电影的引擎,但它必须绑在扎实的剧作和表演上,脱了底盘再猛也跑不稳。

站在普通人的角度想想就更直白了。你花六七十块买一张票,想看的是角色命运、故事张力,不是某位主创的体重秤曲线图。春节档全家看电影,往往家里最会刷信息的那位负责点单,“这片说的是好看吗?”如果回答是“导演瘦了100斤”“这次讲传销很煽情”,大多数人心里就犯嘀咕:那戏呢?人物呢?情节打得紧不紧?观众不是绝情,只是想把钱花得值。你也许跟风冲过一次、两次,但第三次往往就开始犹豫——“我是不是该等等口碑?”如今评论区那些“不再上当”的声音,未必是恶意,更像是一种“谨慎消费”的自我保护。大家不是跟谁过不去,而是要跟自己的钱包、时间过得去。

这轮质疑,也把合作方往风口上一推。杨紫这两年靠《香蜜》《长相思》等一步步摆脱“童星滤镜”,转向正剧赛道。观众对她的期待是角色的完成度,而不是被裹挟进一次“情绪大促销”。站在演员角度,最怕的是影片主叙事被营销口号压住;站在观众角度,最怕的是买到一张“情感预售券”,进场却发现货不对板。因此,对《转念花开》而言,减少“人设营销”,多讲人物弧线、案件逻辑、传销生态的真实结构,反而更能让人坐住。况且,从报道这次主创确实做了功课:深入体验传销环境、跨城取景、阵容也稳。那就更应该“让内容自己说话”,而不是再把注意力引向“我如何如何”。

更深一层,这波舆论提醒了行业:情感营销不是洪水猛兽,但它必须服从于作品本身。现在的观众信息获取渠道太丰富,口碑回流也太快。一部片子好不好两个小时后短评区就给答案;再豪华的宣发,也顶不过“看过的人”一句“真香”或“一般”。信任感是长期积累的,电影人和观众之间的关系,更像一场场“重复博弈”。你用一次真诚换来一次信任,再用稳定的质量把这份信任固化。反之,哪怕只有一两次落差过大,下一次大家就会本能地按下“观望”。这是坏事吗?未必。它倒逼创作者回到叙事、人物、场面调度这些老功夫上,也倒逼宣传从“卖人设”转向“卖文本”。

眼下,《转念花开》题材好,社会关切度高,演员班底也不差,天时地利并不缺。关键在“人和”——能不能把反传销拍得既真实又好把人物写活,把骗局逻辑讲清,把情绪控制在故事服务的位置。宣传上,少一点自我神话,多一点幕后方法论;少一句“我经历了什么”,多一句“影片里他为什么会这样做”。观众对贾玲的善意从未断档,只是善意需要被作品重新点亮。不必再把自己当话题中心,退半步,让故事站在前台;也不必迎合所有人,先说服那一批愿意用内容说话的“口碑种子用户”。

最后抛个直球:如果《转念花开》拿出硬故事、硬人物,你会不会愿意再给一次机会?你买票更在乎哪件事——主创的经历,还是角色的命运?评论区聊聊,甭客气,掏心窝子说说看。