近期,由毕赣执导、易烊千玺主演的电影《狂野时代》持续引发关注。一方面,影片拥有高人气演员、大牌明星加盟的吸睛效应,从戛纳电影节的超高起点归来,还有一众业内影评人、高知精英大V的口碑背书;另一方面,随着影片大规模上映,文艺片曲高和寡的艺术表达和大众期待间仍有鸿沟,对于电影“不知所云”“浪费时间”的指责,同样在网络上声量不小。而一部分有心观众也发现,影片在获得高预售票房的同时,其异常的退票率、夜间及大清早满场等诡异的排片现象,也引发了对票房真实性的广泛质疑。

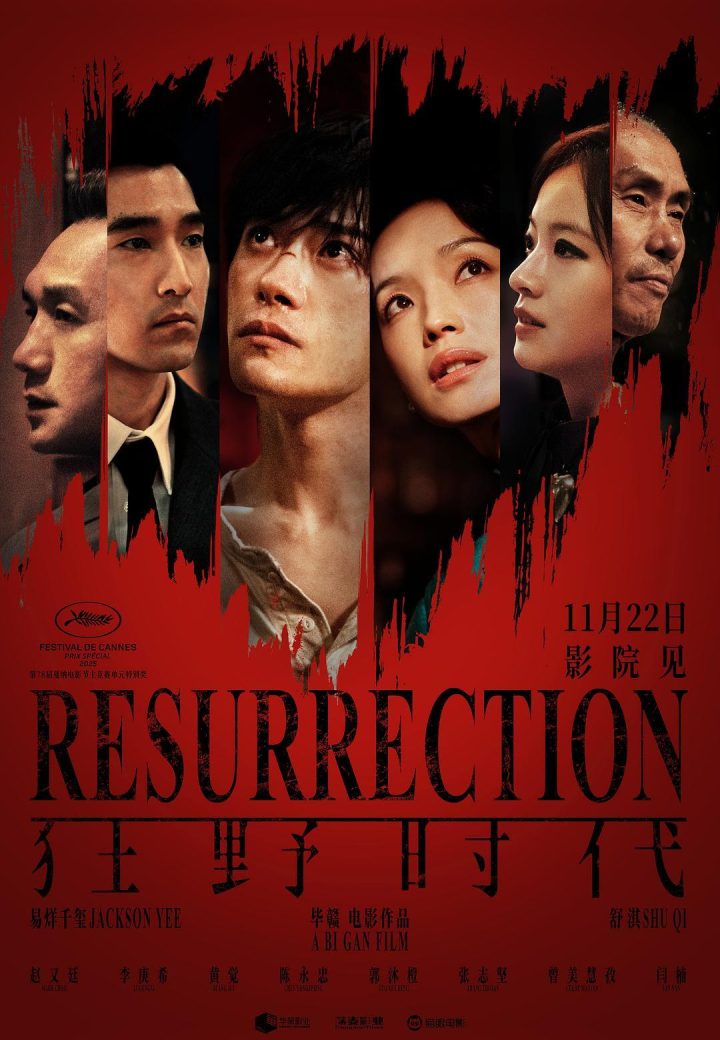

《狂野时代》海报

影片上映后,话题很多,毕赣的想象力和易烊千玺粉丝的战斗力一样“狂野”。

据光明网报道,11月22日《狂野时代》上映首日,该片在猫眼的退票率就高达14.8%,退票人数超过15万人次;次日,该片退票率为10.9%,退票人次约为3.96万人。《狂野时代》上映前一天, 点映及预售总票房破1亿元,而上映当天的大幅退票,业内人士猜想,与粉丝前期“冲票房”的行为有部分关系。

在影片上映前,的确能够在社交网络上看到不少粉丝有组织地计划购票行为,过程中粉丝们各种玩梗,在“易烊千玺粉丝人均宣发鬼才”的创意宣发活动中,结合自身专业技能,以电影票根为兑换媒介,提供多元化福利,包括美甲、补牙、游泳等形成独特的“票根经济学”模式,当然这些并没有证据显示真正形成有规模的票房转换,但能从中看到粉丝们的确为这部影片的票房表现“操碎了心”。

《狂野时代》的预售表现凸显了粉丝经济的巨大能量。影片预售凭借易烊千玺的粉丝经济冲高至1.2亿元,其中25岁以下女性观众贡献超80%。粉丝们通过包场、集体购票等方式表达对偶像的支持,这本身也是市场行为的一部分。“粉丝经济”在全球文娱产业都是不可或缺的重要组成部分。粉丝们通过组织包场、集体购票等方式支持偶像,而当艺术电影遭遇粉丝经济的声浪,产生的预期错位,反而进一步压缩了电影口碑应有的发酵空间。

但粉丝经济终究是一把双刃剑,一方面明星的关注度和号召力吸引资金为有才华的创作者赋能。《狂野时代》承载了创作者巨大的野心和表达欲,不同的章节对应的精良制作需要大笔的资金支持,如果没有主演票房号召力的基本盘作为支撑,也许这样制作体量的电影也难以实现。但另一方面,粉丝的执着与为偶像激进“刷数据”,长此以往也难免催生行业泡沫,导致资本和资源向善于数据造假而非用心制作的作品倾斜,最终透支了观众的信任,损害整个文艺市场健康有序的生态。