5月31日,《哆啦A梦:大雄的地球交响乐》上映。这是一部富有创意和深意的动画电影。它用音乐作为主线,贯穿整个故事,展现了音乐的力量和美好。“哆啦A梦”这个IP好像一直在跟我们续约,陪伴一代又一代观众成长。

然而,熟悉《哆啦A梦》系列的观众都知道,其实《哆啦A梦》系列在之前就跟我们告别过,它的大结局都不只有一个版本。

最早在1970年时,在“航时法”颁布,时空旅行被禁止的背景下,哆啦A梦就被强制召回了。还有经典的1974年版大结局,在单行本出到第六卷的最后一篇,短暂的完结篇叫《再见,哆啦A梦》。

2015年,《哆啦A梦:伴我同行》上映,刚好那个时间属于80后、90后踏入社会,刚刚工作、成家的年纪。而在2020年,《哆啦A梦:伴我同行2》中,观众不仅可以看到许多致敬漫画原作的经典桥段,比如《我出生的那一天》《奶奶的故事》《来自未来的我》,同样也可以看到各种大家熟悉的来自未来的神奇道具,简直又回到了小时候翻看漫画的年纪,自然会让许多影迷止不住泪崩。

为什么观众会对哆啦A梦有那么深的感情?吕刚作为一位影迷,分享了自己的经历。

曾在搬家时,吕刚弄丢了自己的第一本《哆啦A梦》系列漫画,也是吕刚小时候看过次数最多的一本漫画《大雄的恐龙》,意义非凡,因此当时特别难过,像极了跟《哆啦A梦》分别的感觉。然后父母就说“你都学习压力这么大,还去想着漫画!”在上高中的吕刚当时就说,“我可能要长大了,我可能要跟我的童年告别了。”类似的故事可能发生在许多观众的记忆里,这或许就是《哆啦A梦》系列留给每一位熟悉的观众的美好回忆。

当你正在跟自己的童年告别,又有机会在大银幕上看到告别竟然变成了一种具像化的东西,也就很难不被感动。在片中,大雄完成了成长蜕变,正好这一批观众也完成了银幕之外的成长蜕变。

在日本,存在“三大年番”的说法,指的就是《柯南》系列、《蜡笔小新》系列,还有《哆啦A梦》系列。与《柯南》系列在不断改变创作形式不同,《哆啦A梦》系列的变化是具有更深层面的含义。

吕刚特别举例2020年上映的《哆啦A梦:大雄的新恐龙》。从最早的《哆啦A梦:大雄的恐龙》到《哆啦A梦:大雄的新恐龙》,对恐龙的认知在与时俱进;其次,从创作理念上,大雄的父母以一种要让孩子自己去拼去成长的现代教育理念贯穿始终;再次,人物形象包括胖虎也在完整立体,漫画早期的胖虎形象是一个霸凌者,对霸凌形象应该是要抵制的、要反对的,但是现在的胖虎也会展现出勇敢、有义气的个人闪光点。

例如在《大雄的新恐龙》当中,大雄、静香等人已经陷入困难,马上就赶不上时光机时,胖虎却突然出现了,把大家一起推进去。由此可见,《哆啦A梦》系列中各形象的人设也越来越立体。

虽然包括这次的《哆啦A梦:大雄的地球交响乐》映后,口碑依然陷入了“低龄化”相关的争议,但要探讨观众“内容低龄化”的争议,就不得不提到藤本弘创造《哆啦A梦》系列的初衷。

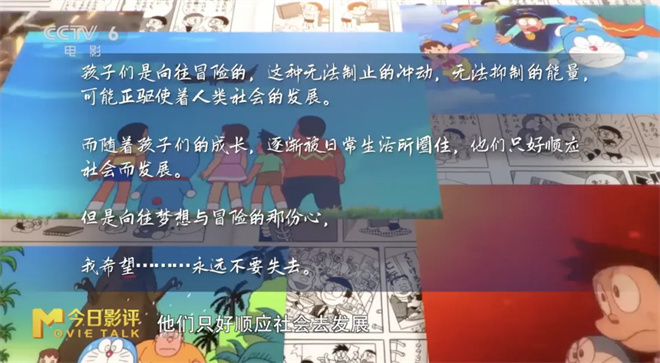

“孩子们充满了好奇心、想象力,他们向往冒险,是这种无法抑制的冲动和能量,去驱使着这个社会向前发展。但是孩子们总会长大,他们逐渐被日常生活所牵绊,他们只好顺应社会去发展。但是他们向往冒险和梦想的那份心情,我希望永远不要失去。”

哆啦A梦这一形象本就是一个为了照顾孩子而诞生的“育儿型机器人”,它的存在也本就是为了给孩子们带来最纯净的欢笑,同时给记忆中停留在某个路口的我们以治愈温暖的力量。所以这种低幼并不是干巴巴,而是充满力量的。

尤其是《哆啦A梦:大雄的地球交响乐》在前作经验的基础上,巧妙科普人类音乐发展的历史,并且将主题重点放在“友情羁绊”,讲述交响乐团队演奏衍生出的合作、团结,以及朴实的友谊。

但对于大雄这一年龄的角色而言,友谊是最为简单、干净的关系,在剧情上也就绕不开低龄化的设置,但反过来想,这不也正是另一种对复杂的“返璞归真”吗?

哆啦A梦好像是每个人儿时的一个玩伴,一起长大,一起在彼此的童年中留下不可磨灭的印象,但是在终归到来的长大后,在步入人生成家立业、结婚生子的阶段后,慢慢就和自己童年的玩伴分别,也和自己的孩童时期告别了。

但是那份感情是永远不变的,就像在看《哆啦A梦》系列时发出的会心一笑,那个纯真的童心是永远不会变的。尽管藤本弘老师已逝,但是哆啦A梦和它的百宝袋一直还在,而且还会与时俱进,创作出更多更新的神奇道具,成为更多孩子童年中,那个“我最厉害的朋友”。

不过,《哆啦A梦》的粉丝必须要承认的是,总有一天哆啦A梦会离开大雄,而且我们看漫画、动画,前面能找到很多线索。比如说《哆啦A梦:伴我同行2》里边有这个情节,在大雄结婚时,哆啦A梦并不在身边。此外,我们会发现大雄高中的时候还是用过时光机的,很有可能大雄上大学以后,哆啦A梦就会离开他。大雄成人以后他必须要学会独立,要学会去跟自己的童年告别。